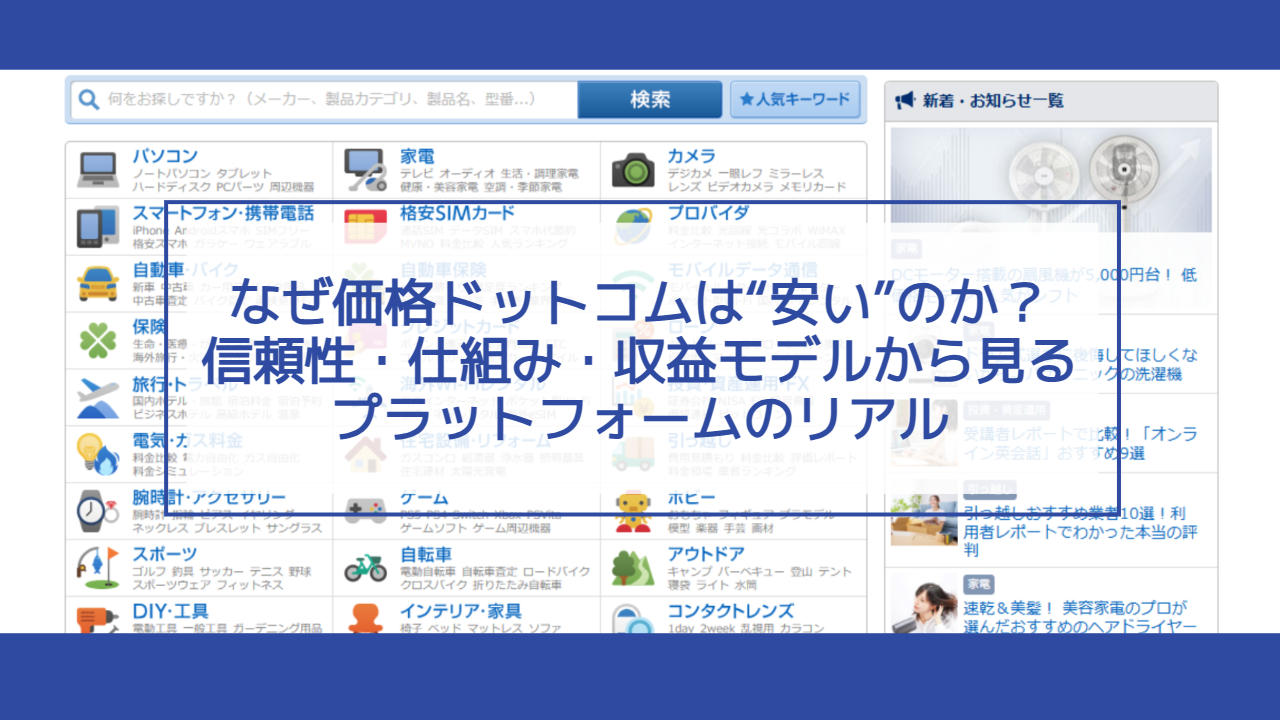

価格ドットコムは販売価格の比較ができることで有名なポータルサイトですが、スペックやレビュー、売れ筋ランキングなどでも比較ができます。

電化製品やPCパーツ、カメラ、家電をはじめ、保険や光回線に至るまで、今では「買う前に価格ドットコムで比較する」という行動が一般的になりました。

一方で、SNSや掲示板では次のような声も見られます。

価格ドットコムの最安値って、なんであんなに安いの?

怪しいショップも混じってるんじゃないの?

結局、あてにならないって聞いたけど信じていいの?

この記事では、「価格ドットコムはなぜ安いのか」「信頼できるのか」を、サイトの収益構造とマーケティングの観点から解説します。

価格ドットコムは「売らないECサイト」

まず理解しておきたいのは、価格ドットコム自身は商品を販売していないという点です。

ユーザーが見ている商品一覧や最安値情報は、すべて提携ショップが掲載している情報であり、価格ドットコム自身は在庫を持たず、販売も行っていません。

つまり、価格ドットコムは「情報仲介業者(インフォメディア)」なのです。

役割としては、ユーザーとECショップをつなぐ“場”を提供している存在といえます。

成功要因は「集約と可視化」

価格ドットコムの最大の強みは、膨大な情報量と比較のしやすさにあります。

一つのページで複数の店舗の販売価格や在庫、口コミを確認できるため、ユーザーは短時間で最適な選択をしやすくなります。

要は、ユーザーの“検索コスト”を大幅に削減しているのです。

ポータルサイトの基本と言える「情報を集め、比較できる形にする」を極めたことこそが、価格ドットコムの価値の源泉といえるでしょう。

「安い理由」は競争構造にある

価格ドットコムで商品の情報を集めると、どこよりも安い価格で買える店舗がすぐに見つけられます。

なぜ、どの商品も“どこよりも安い価格”の情報を提供できるのか。

その理由は、プラットフォーム特有の競争構造にあります。

同一商品を複数店舗が掲載する競争環境

価格ドットコムでは、同じ商品が買える店舗が複数登録されています。

一覧ページでは「最安値順」に並ぶため、店舗側は価格を下げないと上位に表示されません。

結果として、1円単位の値下げ競争が起こり、ユーザーから見ると「異常に安い価格」が並ぶことになります。

手数料型の仕組みが価格を押し下げる

価格ドットコムの収益は、ショップからの掲載料やクリック課金・購入が成立した際の成果報酬によって成り立っています。

掲載している店舗側は「多店舗ではなく自店舗へ流入させるため」に価格を下げ、クリック数や購入件数を増やそうとします。

利益を削ってでも順位を上げるインセンティブが働くため、結果的に市場全体の価格が下がる仕組みになっています。

「安さ」にはリスクもある

販売価格が安いからといって、自店舗が得られる利益を削ってまで消費者に還元する優良な店舗とは限りません。

一部の店舗は在庫を持たず、注文後に仕入れる“取り寄せ型”の販売方式をとっています。

その場合、在庫切れや発送遅延が起きやすくなっています。ユーザーは安さの裏に潜むリスクを理解しておく必要があります。

信頼性はどこまで担保されているか

「価格ドットコムは怪しい」「あてにならない」といった口コミを見かけることがあります。

なぜそのような印象を持たれるのでしょうか。

ショップの質に差がある

価格ドットコムに掲載されているのは大手ECサイトだけではありません。中小規模の通販業者や個人経営に近い店舗も存在します。

審査を経て掲載されているとはいえ、すべての店舗が高い信頼性を持っているとは限りません。

しかしこれはプラットフォームの問題というより、個々の店舗の運営体制に起因します。

「どこで買うか」を価格だけで決めずに、購入前に店舗レビューや得られるサポートを確認することで防げます。

レビューの信頼性に限界がある

口コミやレビューは購買判断の重要な要素ですが、掲載されているものすべてが中立とは限りません。

メーカーや関係者による“やらせレビュー”、競合店によるネガティブ投稿など、バイアスが混ざる可能性があります。

価格ドットコムもガイドラインを整備し、違反投稿を削除するなど対策を取っていますが、完全な排除は難しいのが実情です。

最安値=ベストではない

最安値の店舗が必ずしも最良の選択とは限りません。

商品価格は安くても送料が高い、納期が長い、保証がない、実は在庫がないなど、見えにくい条件が存在します。

前述の通り、「価格だけで判断しないこと」がトラブルを防ぐ最も確実な方法です。

高収益を支えるビジネスモデル

ここで、価格ドットコムを運営するカカクコムのビジネスモデルを見てみましょう。

主な収益源

| 収益項目 | 概要 |

|---|---|

| ショッピング事業 | ECショップからの掲載料 クリック課金 成果報酬 |

| サービス事業 | 保険・通信・旅行などの契約や申し込みに応じた報酬 |

| 広告事業 | バナー広告 検索連動広告 タイアップ企画 |

どの事業も、ユーザーがクリックや購入などの行動を起こすことで収益が発生する仕組みです。

在庫や物流に関するコストを抱えず、情報とアクセスだけで利益を生み出せるのが特徴です。

高い利益率の背景

運営会社であるカカクコムの営業利益率は30%を超える水準を維持しており、一般的なEC事業者の3倍以上とされています。

その理由は、価格ドットコム自身は商品を販売せずに「情報の流通」だけでマネタイズできる点にあります。

在庫を抱えないことから、サイトを運営にかかる固定費が中心のコスト構造のため、トラフィックが増えるほど利益が増えるという効率的なモデルです。

出店企業にとってのメリット・デメリット

価格ドットコムはユーザーだけでなく、企業にとっても強力な販売チャネルになり得ます。

ただし、仕組みを理解せずに出店すると逆効果になることもあります。

メリット:圧倒的な集客力と認知効果

価格ドットコムは、月間数千万単位の訪問者を誇る国内最大級の比較ポータルサイトです。

商品にしろサービスにしろ「何かを売る」ためにはまず認知されなければどうにもなりませんが、価格ドットコムに掲載するだけで、知名度のない企業でも認知を取れる可能性が高くなります。

また、掲載には審査があるため、掲載することで「一定の信頼」を演出する効果もあります。

デメリット:価格競争への巻き込み

価格ドットコムでは、安いほど上位表示されるため、必然的に価格競争に巻き込まれます。

利益率を下げてでも値下げを続ける状態になると、長期的には経営を圧迫します。

「認知を取るため」「自社サイトへの流入を増やすため」に戦略的に値下げをするのは有効ですが、価格ドットコムからの集客に依存せず、並行して別のチャネルで集客することをおすすめします。

対策:価格以外の価値を打ち出す

長く成果を出しているECサイトは、安さだけに頼っていません。

保証内容、レビュー対応、サポート体制、購入特典など、価格以外の付加価値で差別化しています。

同じ商品を販売している他の店舗より特典やサポートを手厚くしたり、ユーザーの需要を反映してオリジナル商品を作るのも有効です。

ECサイトにおける高利益率の目安は20%と言われています。

サイト運用費と広告宣伝費のほか、仕入、人件費、梱包など、商品を販売するのにかかるコストを細かく計算し、高い利益率が維持できる価格を設定することも、当たり前のことながら重要です。

信頼されるショップ運営のポイント

価格の安さは認知されるきっかけとしては有効ですが、ユーザーに利用してもらう決定打としては「この店なら大丈夫」と思ってもらえるかの信頼性の方が重要になることが多いです。

価格ドットコムに掲載する際に、信頼性を高めるために意識したいポイントを解説します。

商品説明や画像を正確に掲載する

ユーザーが商品を購入する際、最も重視するのは「情報の正確さ」です。

安さは集客のフックとしては有効ですが、価格だけを見て即決するユーザーは多くありません。スペックや付属品、保証内容、発送時期などを確認し、大丈夫だと思ったときに購入に至ります。

曖昧な説明や誤ったスペック情報は、トラブルや返品の原因になります。

メーカー公式画像に頼るだけでなく、実際に撮影した写真やパッケージの状態を掲載することで信頼度が一段上がります。

「購入前の不安を解消する」を意識することが、購入後の満足度を高める第一歩です。

在庫や納期を正しく明示する

在庫がないのに「在庫あり」と表示して受注を集める行為は、信頼を損ねる原因です。

多くのECサイトでは「即日発送」と書かれているのに、実際にはメーカー取り寄せで1週間かかる、というケースも珍しくありません。

こうした記載内容と事実のズレは、価格ドットコムのようなプラットフォームではすぐに口コミやレビューに反映されます。

在庫ステータスをリアルタイムで更新する仕組みを導入する、「取り寄せのため納期〇日」など正直に記載することが大切です。

ECサイトは実物を見て購入できない、お金を払ってから商品が手元に来るまでタイムラグがあるという性質上、事実と違う情報を掲載していると「詐欺ではないか」「粗悪品を送られるのではないか」という疑いを生みやすくなります。

正確な情報を出すことで「誠実に運営している店」という印象を与えられます。

クレームや問い合わせに迅速に対応する

トラブル対応のスピードは、価格よりも信頼を左右する要素です。

メールへの返信が遅い、電話がつながらない、といった印象は致命的です。

理想は、営業時間内であれば24時間以内の初回返信。

返信までに時間がかかる内容だった場合でも、「調査中です」「明日までにご連絡いたします」とワンクッション入れるだけで印象は大きく変わります。

また、テンプレートで済ませるのではなく、相手の状況に合わせた一文を加えるだけでも、ユーザーの満足度に大きく影響します。

迅速さと丁寧さの両立が、クレーム対応における最大の信頼構築ポイントです。

口コミやレビューに丁寧に返信する

レビューは販売後のコミュニケーションです。

良い評価へのお礼だけでなく、悪い評価にも真摯に返信することで、他のユーザーにも好印象を与えます。

例えば「梱包が雑だった」というレビューがあれば、放置するよりも「ご指摘ありがとうございます。今後は改善に努めます」と一言添えるだけで、誠実なショップであると印象づけられます。

利用者が増えると一定数悪いレビューも集まるため、過度にレビューを気にする必要はありませんが、自店舗に非があったクレームは真摯に受け止めて返信し、実際に改善していくことで「信頼を積み上げる場」として機能します。

ショップ評価を定期的にモニタリングする

価格ドットコムでは、ショップ評価が検索順位やクリック率に影響する場合があります。

「評価が下がっている」と気づいた時には、すでにユーザー離れが起きていることも珍しくありません。

定期的にレビュー内容を分析し、どの部分で満足・不満が生まれているのかを把握しましょう。

たとえば「発送が早い」と評価されているなら、その強みを維持・強化する方針を立てることができます。

逆に「対応が遅い」「問い合わせがつながらない」といった声があれば、内部オペレーションを見直す必要があります。

評価を“数字”として見るだけでなく、“声”として読み取ることが信頼向上につながります。

保証・サポート体制を明確にする

安さを求めるユーザーだからといって、「安いから仕方ない」と思ってくれるわけではありません。

掲載している情報が少なく、初期不良時の対応や返品ルール、保証期間などが不明確だと「安いけど利用するのは不安」という印象を与えてしまいます。

サイト上には、保証や返品に関するページをわかりやすく設けることが理想です。

メーカー保証とショップ独自保証の違いを明記しておくと、ユーザーの安心感が高まります。

信頼されるショップは「売って終わり」ではなく、「買った後も安心」を提供しています。

継続的な情報更新を怠らない

商品ページを更新せずに放置していると、古い価格や在庫情報が残り、ユーザーの不信感を招きます。

最新のモデルが登場しても旧モデルの説明がそのまま残っているのも、誤解を生む要因になります。

定期的に掲載内容を見直し、不要な情報を削除しましょう。

「情報が更新されている店」と印象づけられると、信頼に直結します。

特に価格ドットコムのような比較サイトでは、情報鮮度がSEOにも関わるため、更新をルーティン化する仕組みを整えることをおすすめします。

信頼を積み重ねることが最大のマーケティング

価格ドットコムに掲載して成功している店舗の多くは、「最安値」よりも「信頼度」を重視しています。

ユーザーは安さを求めて比較サイトを訪れますが、最終的に選ぶのは“安心して買える店”です。

正確な情報、迅速な対応、誠実なコミュニケーション。

これらを積み重ねることが、レビューや評価に反映され、結果的に売上にもつながります。

マーケティングに一発逆転はありません。

長期的な顧客関係を築くためにも、日々の運営の中で信頼を育てる姿勢が重要です。

昔より信頼性が下がった?

最近では、「価格ドットコムは昔より信頼性が下がった」といった声も見られます。

理由としては、価格ドットコムはポータルサイトであることからも、昔と比べてネット上の情報が増えて情報鮮度を保つ難易度が上がったことや、信頼性の高い情報の見分けが難しくなったことが影響していると考えられます。

AIによる自動更新やフェイクレビュー検出などの技術が進んでも、最終的に信頼を保つのは人の運用です。

情報の鮮度と正確さを維持できるかが、今後の課題といえるでしょう。

まとめ

価格ドットコムは、ポータルサイトの基本と言える「情報を集め、比較できる形にする」を極めたサイトです。

どこよりも安い価格で買える店舗がすぐに見つけられる理由は、「複数の店舗の販売価格を比較する」という性質上、価格競争になりやすい構造になっているからです。

掲載には審査が必要で、現在も高い信頼性を保っていますが、高い集客力を悪用されるケースもあります。

弊社セルバはポータルサイトの開発・運用の実績が多数あり、集客についての相談もお受けしています。

ポータルサイトについてお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。