退職代行って転職先にバレる?後悔する理由って何?

近年、耳にする機会が多くなった「退職代行」。

上司のパワハラや退職を認めないブラック企業、若年層や転職の価値観の変化を背景に、多くの人が利用してきました。

株式会社マイナビの「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」によると、直近一年間で転職した人の中で、16.6%の人が退職代行サービスを利用したと回答しています。

しかし、退職代行を利用して「助かった」と感じる人がいる一方、「後悔した」という声も少なくありません。

本記事では、退職代行を利用して後悔した理由や、転職先にバレる可能性について詳しく解説していきます。

退職代行の仕組みとは?

退職代行は、「本人に代わって弁護士や代行業者が退職の意思を伝えるサービス」です。

法律上では、民法第627条により「退職の自由」が定められており、会社側が労働者の退職を止めることはできません。

しかし現実には、「上司が怖い」「会社に言いづらい」「辞めさせてもらえない」など、パワハラや精神的なストレスを理由に、退職を伝えられない人が少なくありません。

こうした問題を解消するために、本人に代わって第三者が連絡を行う、退職代行サービスが注目されるようになりました。

退職代行の流れ

退職代行業者や依頼する弁護士に相談・問い合わせを行います。

- 「退職代行を利用すべきか」「退職を行うタイミングは適切か」といったヒアリング

- 退職希望日・料金体系・サービス内容の確認

代行業者から送られてくるヒアリングシート(依頼内容の確認書)を記入します。

- 勤務先の会社名・部署名・上司の名前

- 最終出勤希望、有給消化希望

- 貸与物(制服・社員証)の有無

- 会社からの連絡を拒否するかどうか

ヒアリングを行った後、料金の支払いを行います。

料金の相場は、業者の種類によって異なります

| 種類 | 料金相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 民間型 | 約10,000円〜20,000円 | 退職の意思を伝えることに特化 交渉は不可 |

| 労働組合型 | 約20,000円〜30,000円 | 「団体交渉権」を活用した交渉が可能 |

| 弁護士型 | 約50,000円以上 | 法的トラブルへの対応が可能 |

代行業者が労働者の代わりに会社へ退職の意思を伝えます。

基本的に労働者本人と会社が直接やり取りすることはなくなります。

退職に伴う事務手続きをサポートします。

- 離職票・源泉徴収票の受け取り

- 貸与物の返却

- 未払い賃金、有給消化などの交渉

退職代行を利用して後悔した理由

退職代行は、精神的負担を減らし、スムーズに退職できるというメリットもありますが、後悔する人も少なくありません。

ここでは、退職代行を使って後悔する代表的な理由を3つご紹介します。

後味の悪い退職になってしまった

退職代行を使うと、勤務先では「急にいなくなった」「退職代行を使って辞めたらしい」「そんなに不満があったのか」といった印象を残してしまうことになります。

退職の理由が職場や上司からのパワハラであっても、仲の良い同期やお世話になった先輩がいる人も多く、「何も言わずに辞めてしまった」とショックを受けたり、「裏切られた」と恨まれるケースもあります。

感謝を伝えたい相手がいたとしても、「退職代行を使ってやめた」という気まずさが、お礼や連絡をためらうようになり、疎遠になってしまう人も少なくありません。

会社との交渉が不十分だった

退職代行を利用した人の中には、会社との交渉がうまく進まず後悔したという声が多くあります。

特に「民間企業型」の代行業者では、弁護士資格を持たないため、以下のような法的交渉を行うことができません。

- 有給休暇の消化

- 具体的な退職日の調整

- 業務引継ぎ対応

- 退職金や未払金に関する請求・交渉

そのため、「有給を消化できなかった」「退職日を一方的に決められてしまった」のような問題が発生することもあり、納得のいかない形で退職したケースも存在しています。

一方で、「弁護士型」「労働組合型」の代行業者であれば、弁護士資格や団体交渉権に基づき、退職に関する交渉を行うこともできます。

ただし、民間企業型に比べ費用が高額になるため、利用を考えている際には注意が必要です。

想像以上に手間がかかった

退職代行には、「会社と連絡を取らずにスムーズに退職できる」というメリットがあります。

しかし実際には、手続きがスムーズに進まず、かえって手間が増えてしまうケースも少なくありません。

退職が成立すると、以下の書類を会社から渡されることになります。

- 離職票・退職証明書

- 源泉徴収票

- 社会保険や年金に関する書類

- 雇用保険被保険者証 など

これらの書類は、退職後の失業保険や年金・税金に関する手続きに欠かせない重要なものです。

しかし、代行業者を利用することで、書類や連絡の伝達ミスや受け取りの遅延が起こるリスクがあります。

書類が遅れることで、失業保険の申請や保険の切り替えなどが間に合わなくなる場合もあり、生活に直結する大きな問題になります。

また、業者によっては退職の意思を伝えるだけでサポートが終わるケースもあります。

この場合は、退職後の書類受け取りや引き継ぎを自分で行う必要があり、会社から直接連絡が来ることもあるため、「何のために退職代行を使ったのかわからない」となってしまいます。

※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。

興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。

退職代行は転職先にバレる?

結論から言うと、退職代行を利用したことが転職先に伝わる可能性はありません。

離職票や雇用保険被保険者証などの公的書類には、「退職代行を利用した」という記載は一切ありません。

また、個人情報の取り扱いについては個人情報保護法27条で定められています。

「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」(第27条第1項)

デジタル庁「e-Gov 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」

本人の同意なしに、転職先を含めた第三者への情報提供は法律で厳しく制限されています。

法的・実務的にみても、退職代行を使用した事実が転職先に伝わることはありません。

家族や知人にはバレる?

転職先にバレることはありませんが、家族や知人に知られる可能性はあります。

多くの企業では、従業員が緊急連絡先を登録しているため、本人と連絡が取れない場合には、会社が実家や家族に連絡を入れることがあります。

また、退職後に郵送される退職関係の書類で、退職した事実が知られてしまうこともあります。

中小企業や個人経営のような従業員が少ない職場、地域密着型の企業では、うわさを通じて退職の情報が広まるケースもあります。

退職代行はクズ?世間が持つイメージ

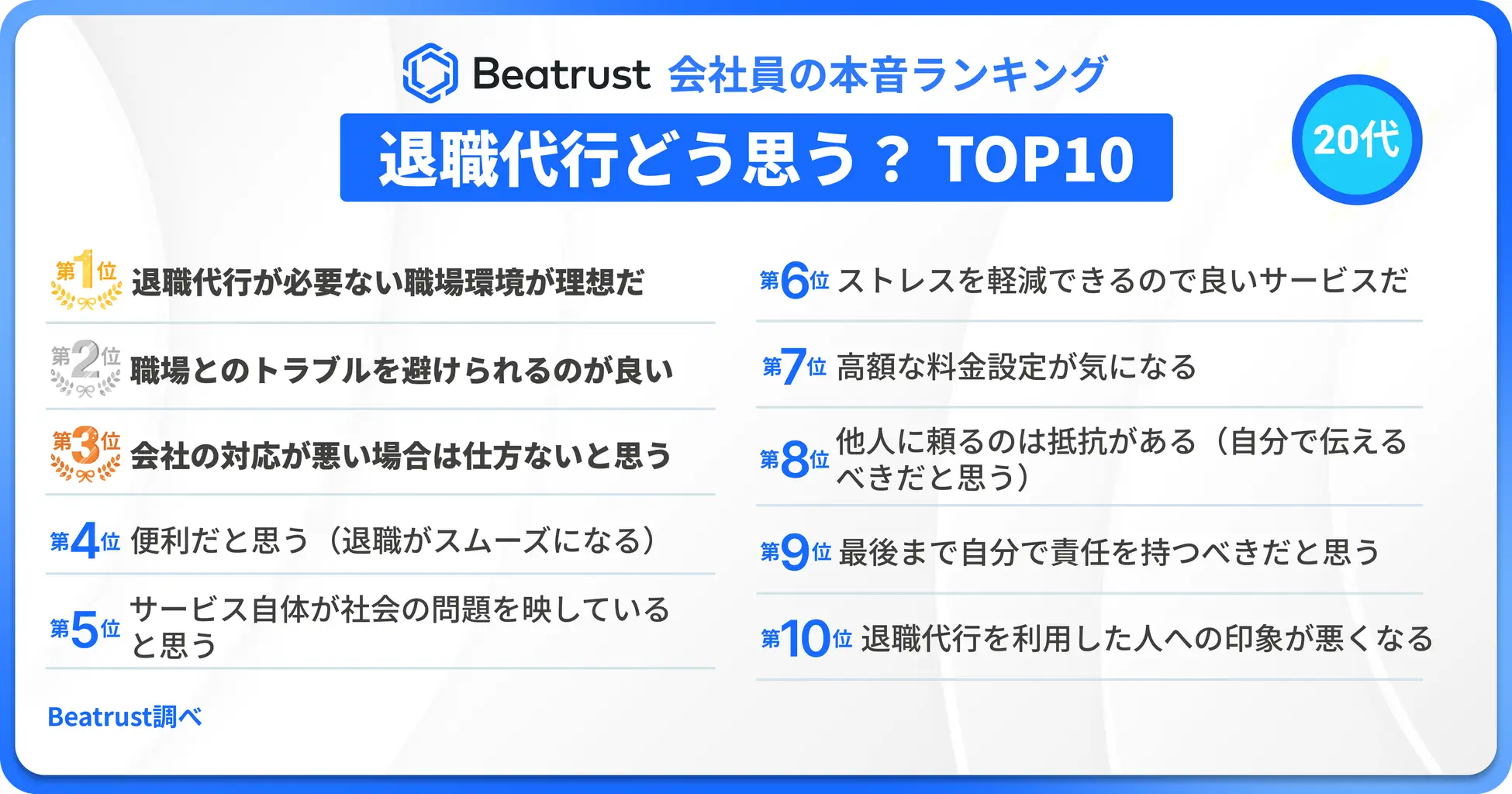

上の画像は、Beatrust株式会社の『会社員1,000人を対象にした「退職代行」に関する意識調査』です。

この調査によると、

1位は「退職代行が必要ない職場環境が理想」

2位は「会社の対応が悪い場合は仕方ないと思う」

3位は「職場とのトラブルを避けられるのが良い」

など、退職代行を肯定的に捉える意見が上位を占めています。

一方で、

4位には「他人に頼るのは抵抗がある」、

5位には「最後まで自分で責任を持つべき」

という回答が入り、退職代行への否定的な意見も一定数存在しています。

年代別で見ると、20代では退職代行に関する肯定的な意見が多いのに対し、50代では、「最後まで自分で責任を持つべき」という否定的な意見が1位となり、世代によって退職代行に対する考え方が異なっています。

ただし、50代の回答者でも、2位・3位・4位には肯定的な意見がランクインしており、否定的な意見だけが占めているわけではありません。

コンプライアンスや労働環境の改善が重視される現代では、退職代行サービスは徐々に受け入れられ、一般的な選択肢として認識され始めているといえます。

退職代行モームリの家宅捜査

退職代行サービス業界で高い知名度を誇っていた「退職代行モームリ」。

同社は、2025年10月22日に非弁行為容疑で警視庁による家宅捜査を受けることになりました。

捜査に至った経緯は、モームリを運営する株式会社アルバトロスが、弁護士資格を持たないにもかかわらず、依頼者を弁護士に紹介し、弁護士側から見返りとして紹介料を受け取っていた疑いがあるというものです。

この行為は、弁護士法第72条の非弁行為・非弁連携に該当する可能性があり、警視庁は捜査に踏み切りました。

メディア露出が多く、世間で高い認知度を持っていたモームリへの捜査は、退職代行業界全体に大きな衝撃を与えました。

この事件は、退職代行サービスが抱えるグレーな実態を浮き彫りにし、退職代行業界への不安をあおる結果になりました。

退職代行モームリに関する詳しい解説は、以下の記事で解説しています。

退職代行を利用する際の注意点

スムーズな退職をサポートする退職代行は、業者の選び方を間違えるとトラブルや後悔を生み出すことになります。

ここでは、退職代行を利用する際に注意すべきポイントをご紹介します。

運営元の確認

まず確認すべきポイントが、退職代行サービスの運営元です。

退職代行には以下の3つのタイプがあります。

| 種類 | 料金相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 民間型 | 約10,000円〜20,000円 | 退職の意思を伝えることに特化 交渉は不可 |

| 労働組合型 | 約20,000円〜30,000円 | 「団体交渉権」を活用した交渉が可能 |

| 弁護士型 | 約50,000円以上 | 法的トラブルへの対応が可能 |

「民間型」の退職代行では、法的な交渉を行うことができないため、退職日の調整や有給休暇の消化を行うことができません。

法的な交渉を希望する場合は、民間型ではなく「労働組合型」または「弁護士型」を選ぶ必要があります。

「労働組合型」の退職代行では、有給休暇の消化や未払い給与の確認など、労働条件に関する要請や協議が可能です。

しかし、それらの要請を会社に強制する権限を持ち合わせていません。

一方、「弁護士型」の退職代行であれば、こうした要請に法的拘束力を持たせ、強制的に実行させることができます。

自分が求めるサポートを見極めることで、依頼すべき運営元が異なってきます。

怪しい業者の選定

退職代行サービスを運営する企業の中には、法的知識が乏しいまま運営している業者や、実態のない「ペーパー企業」も存在しています。

こうした業者を利用すると、退職が成立しないというトラブルにつながるおそれがあります。

まずは、公式サイトで運営元や会社名、所在地、責任者名などを必ず確認しましょう。

また、弁護士資格のない業者が「退職金」や「有給休暇の消化」などの交渉・請求を行うと明言している企業は、弁護士法第72条に定められた「非弁行為」に該当する可能性があります。

利用者が刑事責任を問われることはありませんが、事情聴取の対象になる可能性があることには注意しましょう。

料金体系・対応範囲の確認

料金体系や対応範囲を確認しておかないと、追加料金を請求されるトラブルにつながることがあります。

サポートが明文化されていない場合は、「ここはサポートの対象外」「この業務は追加料金」のように、認識の違いでもめるケースも少なくありません。

自分が求めるサービス内容を整理したうえで、運営元を選び、料金とサポート範囲を確認して契約することが大切です。

まとめ

退職代行は、「退職の自由」(民法第627条)に基づく正当なサービスであり、労働者の精神的な負担を軽減し、スムーズな退職を実現する有効な手段といえます。

しかし、中には法的知識や運営体制が不十分なグレーな業者も存在しています。

退職代行を利用する際には、自分がどのようなサポートを求めているのかを明確にし、自分に最適な代行業者を選ぶことが重要です。

転職やキャリアアップには迷う瞬間がつきものですが、情報を知ることが不安を減らす第一歩になります。

今回の内容が、今後のキャリアを考える際のヒントになれば嬉しいです。