ジャケ買いとは?デザインに惹かれて手に取る衝動の歴史と現在

「ジャケ買い」や「パケ買い」という言葉を聞いて

ああ、昔よくやったなあ。

死語じゃない?

など、昔を懐かしむ方もいれば、若い人からすると首をかしげる言葉かもしれません。

現在では「ジャケ買い」は死語とも言われますが。CDや本、ゲームのパッケージを「見た目のデザイン」で選ぶという行為は、今もなくなっていません。

ジャケ買いの意味や歴史、パケ買いとの違い、CD・レコード文化における役割、そして「死語」とされつつも現代に形を変えて残る購買行動について、事例を交えて解説していきます。

ジャケ買いとは?

まずは基本の定義から。

「ジャケ買い」とは、CDやレコードのジャケットデザインに惹かれて、中身をよく知らないまま購入してしまうことを指します。

例えば、よく知らないバンドでも、CDショップの棚で「なんだかこのジャケット、かっこいいな」と思って手に取り、そのままレジに持って行ってしまう。これが典型的なジャケ買いです。

最近では「パケ買い」という言葉も出てきましたが、こちらは音楽に限らず、本や化粧品、ゲームなど幅広いパッケージデザインで購入を決めることを指します。

- ジャケ買い : 音楽のジャケットデザインに限定

- パケ買い : 業界を問わず、商品パッケージ全般

この2つは似て非なるもの。

ネット上でも「ジャケ買い パケ買い 違い」という検索が多いのは、両者の境界が曖昧だからでしょう。

ジャケ買いの歴史と文化的背景

ジャケ買い文化の源流をたどると、レコード時代に行き着きます。

レコードとジャケットの黄金時代

1950年代以降、LPレコードのジャケットは30cm四方という広いキャンバスを持ち、アーティストやデザイナーが独創的なアートを表現できる場でした。

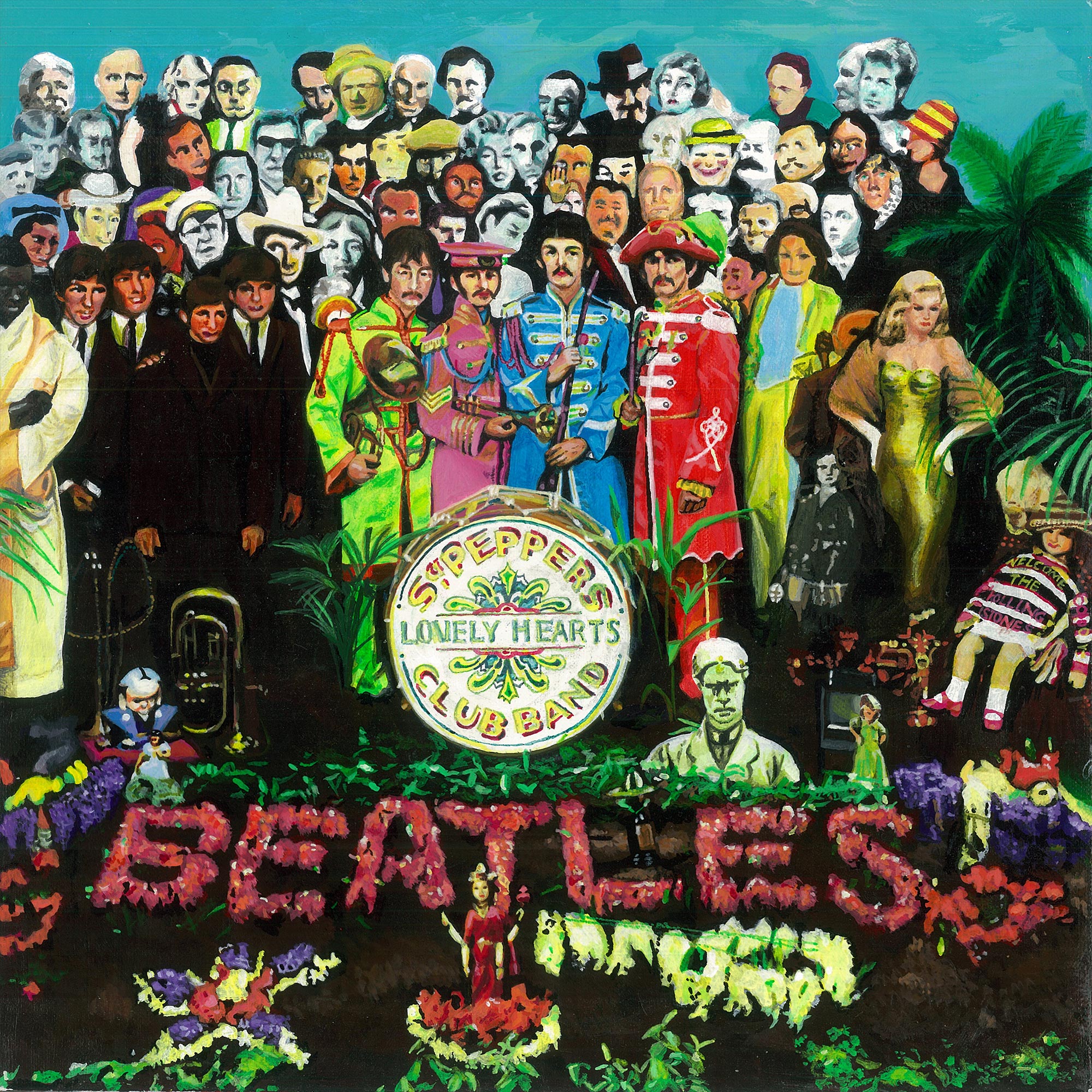

ジャズのブルーノート盤、ビートルズの『サージェント・ペパーズ』、ピンク・フロイドの『狂気』などは、音楽と同等にジャケットそのものがアート作品として扱われています。

この頃はインターネットも普及しておらず、まだ情報が限られていたため、「名前を知らないミュージシャンでも、ジャケットが良ければ買ってみる」という購買行動が自然に生まれました。

ジャケットも「音楽を選ぶフィルター」のひとつだったのです。

日本におけるジャケ買い

日本でも、80〜90年代のCDショップ全盛期にはジャケ買いが日常的でした。

渋谷のタワーレコードや新宿のディスクユニオンに行けば、棚の前で延々とジャケットを眺め、気になるものを次々に試聴、あるいはそのまま購入。

レコードからCDへ移行しても、「見た目から入る」購買行動は音楽文化の一部として根付いていました。

ジャケ買いとパケ買いの違い

「ジャケ買い」と「パケ買い」の違いを整理すると以下のようになります。

- 対象:CDやレコード

- 中心:音楽パッケージのデザイン

- 背景:音楽文化・ショップ体験から生まれた言葉

- 対象:コスメ、食品、漫画、ゲームなど幅広い商品

- 中心:パッケージ全般のデザイン性

- 背景:消費全般における「見た目重視」購買

両者は近年混同されがちですが、「ジャケ買い」は音楽文化に根付いた特有の表現なのに対して、「パケ買い」は生活全般に広がる行動を表す言葉といえます。

CD・レコードとジャケ買いの関係

CDショップの棚にずらりと並んだアルバム。手に取る前に耳で聴けるわけではなく、まず目に飛び込んでくるのはジャケットのデザインでした。

レコードからCDへと時代が移り変わっても、「見た目の魅力だけで買う」という行動は、音楽好きにとってごく自然な体験だったのです。

CDショップ全盛期の思い出

1990年代から2000年代初頭まで、CDショップは「情報の海」でした。

ネットで検索するよりも、店頭に並ぶジャケットを眺める方が新しい音楽との出会いにつながったのです。

例えば、宇多田ヒカルの『First Love』のシンプルなジャケットに惹かれて買った人、海外のインディーズバンドをジャケ買いして大当たりした人など、枚挙にいとまがありません。

レコードジャケットのアート性

レコードはCD以上にジャケットが大きく、アートブックのように楽しめます。

デヴィッド・ボウイやマイルス・デイヴィスなどの名盤は、ジャケットデザイン込みで「持つ価値がある」とされ、アートワークが中古市場での価値を押し上げることもありました。

成功例と失敗例

- 成功例:ジャケットに惹かれて買ったら音楽も素晴らしく、そのままファンになったケース

- 失敗例:ジャケットのデザインは最高だったのに、音楽が全然合わなかったケース

こうした体験談もまた、ジャケ買い文化を豊かにしてきました。

※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。

興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。

ジャケ買いは死語なのか?

検索サジェストに「ジャケ買い 死語」があるように、この言葉は若い世代には馴染みが薄くなっています。

理由は明白で、ストリーミング時代に「パッケージ」という物理的なものが消えたからです。

SpotifyやApple Musicでは、アーティスト名や曲名で検索し、アルバムアートは小さなアイコンとして並ぶだけ。

大きなジャケットを手に取り、デザインで選ぶ体験は減少しました。

しかし一方で、レコードのリバイバルにより「ジャケ買い」は一部で再評価されています。

若い世代が中古レコードショップに通い、ジャケットのビジュアルから音楽を発掘する動きが見直されているのです。

「ジャケ買い」は死語ではなく、新しい形で復活しているといえるでしょう。

現代の「ジャケ買い」的行動

実は、ジャケ買いの精神は音楽以外にも受け継がれています。

- サブスク時代のジャケ買い

アルバムアートを見て再生ボタンを押す。デジタル上でも「見た目から入る」行動は健在です。 - 本や漫画の表紙買い

書店で「表紙がかわいいから買った」という経験は、今でも多くの人が持っています。 - 映画ポスターやパッケージ

DVDやブルーレイを「ビジュアルがかっこいいから」と買うのも、ジャケ買いと同じ心理です。

こう考えると、ジャケ買いは購買心理の普遍的な行動様式といえます。

セルバではWeb集客についての相談にものっています。お気軽にお問い合わせください。

ジャケ買いされた具体例

実際、どんなCDやレコードがジャケ買いされてたの?

と気になる方も多いでしょう。

ここでは、世界的に有名な名盤から、日本の音楽シーンを彩った作品まで、ジャケ買いを象徴する具体例をいくつかご紹介します。

世界の名盤

ビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』

無数の有名人がコラージュされたカラフルなジャケットは、アートそのもの。

ピンク・フロイド『狂気』

プリズムと虹のシンプルなデザインは、世界中で愛されるジャケ買い代表格。

日本アーティスト

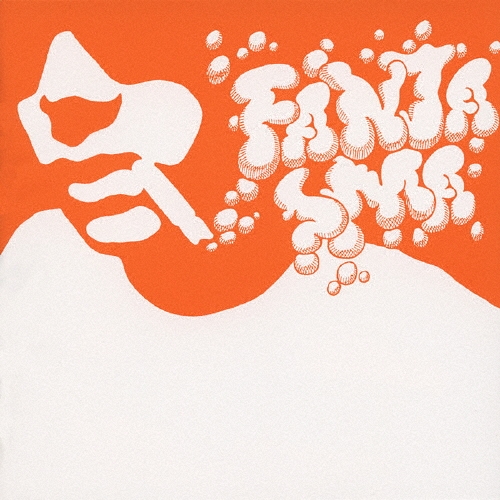

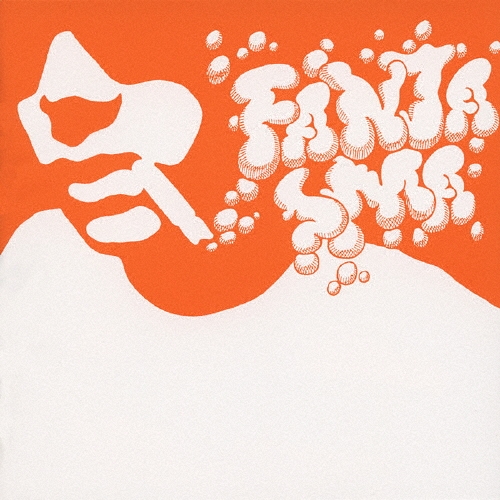

Cornelius『FANTASMA』

90年代渋谷系を象徴するビジュアルセンス。

Perfume『GAME』

近未来的で洗練されたデザインに惹かれて手に取った人も多数。

椎名林檎『勝訴ストリップ』

実際に私がジャケ買いしたCDはこちらでした。

タイトルに並ぶ「勝訴」と「ストリップ」という相反する言葉、そして妖艶かつ挑発的なビジュアルが放つ圧倒的な存在感に、一瞬で心を奪われたのです。

当時、棚に並ぶCDの中でもひときわ異彩を放っており、実際に聴いてみると、ジャケットが示唆するように荒々しさと繊細さが同居した強烈な世界観が広がっていました。“ジャケ買いして正解”だったと今でも感じています。

SNS時代のジャケ買い

SNS時代でも「ジャケ買いしたCD」を投稿する人は少なくありません。

デザインが「映える」こと自体が、購入動機になるのです。

米津玄師『Lemon』

相対性理論と大谷能生『乱暴と待機』

まとめ

「ジャケ買い」とは、現在でも死語ではなく、時代を超えて形を変えながら存在し続ける購買行動といえます。

- レコードやCD時代には、パッケージデザインが音楽との出会いを導いた

- ストリーミングで一度は影が薄れたものの、レコードリバイバルで再び脚光を浴びている

- 書籍や映画など他ジャンルでも「ジャケ買い的行動」は変わらない

デザインの力が人を動かすのは、昔も今も変わりません。

「ジャケ買い」という言葉がなくなっても、ジャケ買いと同じ動機の購買行動はなくならないでしょう。

マーケティングや経営の考え方は時代や市場によって常に変化します。

今回ご紹介した内容も、一つの視点として参考にしていただければ幸いです。

気になるテーマがあれば、関連するコラムもあわせてご覧ください。