スタバよりタリーズがいい!?タリーズはなぜ病院に多いのか考えてみた

病院に行くと、なぜかタリーズをよく見かける…

そんなふうに思ったこと、ありませんか?

街中ではスタバが圧倒的に多いのに、そんな中でもタリーズ派が増えているような印象を感じる人も少なくありません。

実はこの背景には、単なる偶然ではなく、両ブランドの出店戦略や考え方の違いがあります。

一緒に深掘りしてみましょう。

スタバよりタリーズ派が多い?真相はいかに

このように、全国的にはスタバが圧倒的店舗数を誇る一方で、あえて“タリーズ派”を名乗る人が少なくありません。

その背景には、単なる味や立地以上にブランドイメージや利用者心理が関わっています。

ここではまず、スタバ派とタリーズ派について見ていきましょう。

スターバックスが好きな人とは

スターバックスが好きな人は「おしゃれで開放的な空間」や「最新のトレンド感」を好む傾向があります。

新商品や限定フラペチーノを試す楽しみ、SNSに投稿したくなるような映える体験も人気の理由です。

カスタマイズの自由度が高く、自分好みにアレンジできる点も支持されています。

ブランドとしてはグローバルに展開しているため、利用者には「都会的」や「国際的」といったイメージを重ねる人も多く、若い世代や都市部のビジネスパーソンに強く支持される傾向があります。

タリーズコーヒーが好きな人とは

タリーズコーヒーが好きな人は、「落ち着いた雰囲気」や「静かに過ごせる空間」を求める傾向があります。

店舗は広すぎず温かみがあり、読書や仕事、友人との会話に向いた“居心地の良さ”が魅力です。

比較的甘さ控えめのドリンクやフードメニューが豊富で、日常使いしやすい点も特徴として挙げられます。

病院や大学といった生活の場に近い立地が多いため、利用者には「身近で安心感のあるカフェ」という印象を持たれることが多いです。

派手さより“親しみやすさ”を重視する層に支持されています。

店舗数で圧倒的に多いのは・・・

全国の店舗数で見ると、圧倒的に多いのはやはりスターバックスです。

2025年現在、スターバックスは国内で1,900店舗以上を展開しており、都市部から郊外まで幅広いエリアをカバーしています。

一方、タリーズコーヒーは国内で約760店舗と、スターバックスの半分以下。

数字だけを比べると「タリーズ派は少数派」という印象が強まります。

ところが興味深いのは、そのメニュー構成と利用シーンの違いです。

スターバックスの場合は軽食が“ちょっとしたおやつ・サイドフード”の位置づけにとどまり、利用シーンも自分へのご褒美や打ち合わせ、勉強など、どちらかといえば特別感や非日常感を前提にした使い方が中心です。

一方タリーズは、パスタやホットドッグなどしっかり食事になるフードを揃え、ドリンクも甘さ控えめで“日常使いしやすい”のが特徴。

つまり「店舗数はスタバが圧倒的、でも日常生活に溶け込むカフェとしてはタリーズを選ぶ人が少なくない理由」が、ここから浮かび上がってきます。

プチコラム:Xで見える“スタバ派 vs タリーズ派”の不思議

X(旧Twitter)を眺めていると「スタバよりタリーズ派!」というポストはよく目にします。

ところが、プロフィールやアカウント名に「タリーズ好き」と入れている人は意外と少数派で、むしろ「スタバ好き」と表明している人の方が圧倒的に多いのです。

これは、スターバックスがすでに“国民的ブランド”として多くの人に通じる安心の共通語である一方、タリーズは「わざわざ発言することで個性を出せるブランド」だからではないでしょうか。

SNSでは「プロフィール=安定した自己表現」、「ポスト=一時的なネタや逆張り」と役割が違うため、この温度差が現れていると考えられます。

タリーズは病院に多いってホント?

「病院に行くとタリーズをよく見かける気がする」といった声は少なくありません。

本当にスターバックスよりタリーズコーヒーの方が病院に多いのでしょうか。

ここでは実際の店舗数や病院内出店の特徴を比べながら、その背景を探っていきます。

スタバとタリーズの店舗数で比べてみた

全国の店舗数で見ると、スターバックスは1,900店舗以上、タリーズコーヒーは約760店舗と、全体ではスタバが圧倒的に優勢です。ところが「病院内」に限ってみると状況は逆転します。

タリーズコーヒーは2025年時点で約95店舗を病院に展開しており、全体の1割以上を占めるほどの積極的な出店戦略をとっています。

一方、スターバックスの病院内店舗はおよそ25店舗前後にとどまっており、総数に比べればごく一部です。

つまり、総店舗数ではスターバックスが圧倒的多数派でありながら、病院という特殊な立地ではタリーズコーヒーの存在感が際立っているのです。

利用者が「病院といえばタリーズ」と感じる背景には、こうした出店比率の差が大きく関わっています。

※全国の店舗数は2025年時点のデータ。病院内店舗数は、タリーズコーヒーが2025年6月時点(2021年時点では88店舗との記述有)、スターバックスが最新の調査によるデータ(2023年4月)で記載しています。

スタバとタリーズの“病院に入っているお店”を比べてみた

病院内に出店している店舗には、通常の街中店舗とは異なる特徴があります。

タリーズは特に医療環境に配慮した設計が目立ち、車椅子で利用しやすいカウンター、点字メニュー、ステッキホルダーなどの設備を導入している事例があります。

小児病棟では親子向けのワークショップを行うなど、病院に根ざしたCSR活動を展開しているのも特徴です。

一方、スターバックスも大学病院などに出店しており、利用者が多い立地では“サードプレイス”としての役割を発揮しています。

ただし、スタバの病院内店舗は数が少なく、一般的な仕様である場合が多い印象です。

結果として、病院内店舗の存在感や特色では、タリーズがより強く打ち出しているといえます。

なぜタリーズは病院に多いのか

タリーズコーヒーが病院に多いのは、いくつかの要因が重なった結果だと考えられます。

まず、病院利用者のニーズに合致している点です。

患者や付き添いの家族は長い待ち時間を過ごすことが多く、落ち着いた雰囲気でコーヒーや軽食を楽しめる空間は大きな価値があります。

タリーズコーヒーは派手さよりも親しみやすさや静けさを重視しており、こうした環境との相性が良いのです。

病院側にとっても「売店より洗練されたカフェ」を導入できることはイメージアップにつながります。

来院者にとっての利便性はもちろん、病院全体の雰囲気を明るくする効果も期待できるでしょう。

もう一つ見逃せないのが、出店形態の柔軟さです。

スターバックスは直営中心で運営ポリシーも厳格なのに対し、タリーズコーヒーはフランチャイズ展開を積極的に採用しています。

そのため、病院や大学などの施設自体がフランチャイズオーナーとして店舗を運営するケースも多く、現場のニーズに合わせて導入しやすいのです。

ブランドイメージを守ることを最優先にするスターバックスに比べ、タリーズコーヒーは「地域に根ざしたコミュニティカフェ」という理念のもと、柔軟に出店場所を選んでいるといえます。

つまり、利用者と病院の双方にとって自然に選ばれる条件が整っていたこと、そしてフランチャイズという仕組みが導入の後押しをしてきたことが、タリーズコーヒーが病院に多い背景だと推測できます。

では、こうした背景にはどんな戦略やCSRの違いがあるのでしょうか。次に、両社の考え方を比較してみます。

※ このブログは創業22年のWeb企業「セルバ」が運営しています。

興味があれば[会社紹介はこちら]もご覧ください。

スタバとタリーズの戦略とCSR

病院での存在感の違いは、単なる偶然ではなく、両ブランドが大切にしてきた戦略や社会的責任の姿勢の表れでもあります。

ここからは、スターバックスとタリーズコーヒーがどのように地域や人と関わり、カフェの在り方を築いてきたのかを見ていきましょう。

社会的責任から見る地域との関わり方

スターバックスとタリーズコーヒーは、社会的責任(CSR)の実践方法において大きな違いを見せています。

タリーズは「地域社会に根ざしたコミュニティーカフェ」を理念に掲げ、病院や大学といった生活に密接する施設への出店を積極的に行ってきました。

実際に病院内店舗では、車椅子対応のカウンターや点字メニューを導入するなど、医療環境に合わせた配慮が施されています。

こうした取り組みは、単なる利便性の提供にとどまらず、病院にとってのイメージ向上や、患者・家族・職員の「居場所」としての役割にもつながっています。

一方スターバックスは、「コミュニティ・ストア」や地域NPOとの連携などを通じて、人と人をつなぐ場を生み出しています。

地域活動や災害復興支援を通じ、社会課題の解決にコミットする点が特徴です。

各企業のビジョンと理念

スターバックスの理念は「サードプレイス=家庭でも職場でもない第三の居場所」を提供することにあります。

人が集まり、多様な背景を持つ人々が交流できる場をつくることが、ブランドの核です。

そのためCSRも「人・地球・コミュニティ」が中心テーマとなり、広い社会との関わりを築く姿勢が際立っています。

一方でタリーズコーヒーは「地域に根ざしたカフェ」であることを前面に打ち出しています。

大学や病院といった公共性の高い場に出店するのも、利用者の日常に寄り添いながら“ちょっとした安らぎ”を提供する戦略の一環だと考えられます。

特に病院においては、待ち時間を過ごす家族や医療従事者にとって「落ち着ける居場所」となり、CSRの理念と出店戦略が直結しています。

スターバックスが「理念をグローバルに示すブランド」であるのに対し、タリーズコーヒーは「具体的な施設・地域とのつながりを形にするブランド」といえます。

この差が、病院での存在感の違いとして現れているのです。

何を大切にするかは違って当たり前

ここまで見てきたように、スターバックスとタリーズコーヒーは同じ「カフェ」という業態でありながら、その存在意義や社会との関わり方に明確な違いがあります。

スターバックスは人と人がつながる場、多様な価値観を受け入れる空間をつくることを大切にしています。

そのため、CSR活動も雇用支援や多様性の尊重、コミュニティ活動など、社会全体に広がるテーマを扱う傾向があります。

一方でタリーズは、日常生活に密接した場所やシーンで利用者に寄り添う姿勢を大切にしてきました。

病院に多く出店しているのも、単にビジネス上の判断ではなく、患者や家族、医療従事者が“ほっと一息つける空間”を提供するという使命感に基づいていると考えられます。

どちらが優れているということではなく、それぞれの理念が異なる形で社会に役立っているのです。

大切にしている価値観が違うからこそ、私たち利用者は気分や場面に合わせてカフェを選ぶことができる。

それが両ブランドの魅力であり、共存する理由なのではないでしょうか。

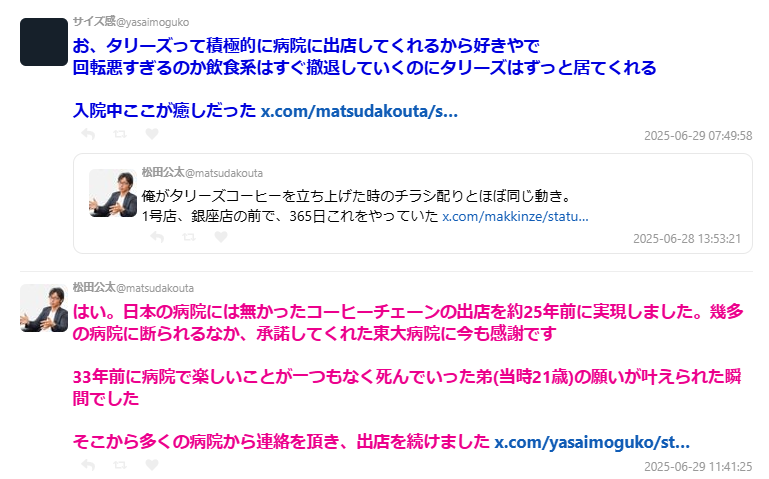

タリーズコーヒーの裏話 ~創業者の弟への想い~

今回の考察記事を書いている時、とある記事を見つけました。

引用元:togetter

タリーズコーヒージャパン創業者の松田公太さん。彼の弟は、21歳にして心臓病でお亡くなりになったそうです。

必死の思いでタリーズコーヒーの病院出店が叶った現在、その入院生活での“弟の願い”を叶えられたと綴っておられます。

“幾多の病院に断られるなか”とあるように、おそらくかなりの数の病院に申し入れをしても、なかなか叶わなかったことなんだろうと読み取れます。

しかし、弟さんへの想いや、入院している多くの方の希望になると信じて、足繫く病院へ通い、交渉を続けてこられたのでしょう。

そんな想いが形となって実現し、弟さんの無念の想いだけでなく、多くの人の希望になったことは言うまでもないですよね。

弟想いの松田さん、そして日本想いの松田さんの、今後のご活躍も気になるところですね。

まとめ

本記事では「なぜ病院にタリーズが多いのか」という素朴な疑問をきっかけに、スターバックスとタリーズコーヒーの出店傾向や戦略、CSRの違いを見てきました。

店舗数ではスターバックスが圧倒的に多いものの、生活に密着した施設ではタリーズが存在感を発揮しています。

その背景には、フランチャイズの柔軟さや、地域社会に根ざした姿勢があることがわかりました。

一方スターバックスは「サードプレイス」という理念を軸に、人と人をつなぐ空間づくりで独自の価値を示しています。

それぞれが大切にする価値観の違いこそが、私たちの選択肢を豊かにしてくれていると言えそうですね。

ちなみに個人的には「タリーズ:スタバ:コメダ=7:1:2」ですね(コメダの話はせんでええ)

マーケティングや経営の考え方は時代や市場によって常に変化します。

今回ご紹介した内容も、一つの視点として参考にしていただければ幸いです。

気になるテーマがあれば、関連するコラムもあわせてご覧ください。