制作会社選びで迷っている方へ

費用相場・制作期間・進め方など、

まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。

質問だけでも大歓迎です。

\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /

費用相場・制作期間・進め方など、

まずは無料で方向性を一緒に整理いたします。

質問だけでも大歓迎です。

\ 強引な営業は一切ありませんのでご安心ください /

現代ではアジャイル開発が注目されることが多いものの、「ウォーターフォール」という開発手法も、今なお多くの現場で活躍しています。

特に官公庁や大手企業などのプロジェクトでは、ウォーターフォール開発の方が適していることが多いです。

本記事では、ウォーターフォール開発の基本的な考え方から、アジャイル開発との違い、V字モデルとの関係、向いているプロジェクトまで、わかりやすく解説していきます。

ウォーターフォール開発とは、開発工程を上から下へと順に進めていく手法です。

その名前の由来は、「滝(Waterfall)」のように工程が上流から下流へと一方向に流れるイメージにあります。

1970年代にアメリカの論文で提唱されて以来、長年にわたりソフトウェア業界で広く採用されてきた、伝統的な開発モデルです。

「要件定義 → 設計 → 開発→ テスト → 運用」といったように、工程を段階的に区切り、順番に進めていきます。

一度次の工程に進むと戻るのが難しくなるため、初期段階での要件定義や設計の精度が非常に重要となります。

近年ではアジャイル開発が注目されていますが、ウォーターフォールとどのような違いがあるのでしょうか?

ここでは、両者の違いについて解説します。

| 比較項目 | ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 | ||

|---|---|---|---|---|

| 開発の進め方 | 工程を段階的に進める | 短期間で各工程を繰り返す | ||

| 柔軟性 | 柔軟性は低い | 柔軟性が高い | ||

| コミュニケーション | 開発中のやり取りは少ない | 開発中も頻繁にやり取りを行う | ||

| リリース時期 | 完成後にまとめてリリース | 機能単位でリリース | ||

| 見積もりやすさ | 工数・期間の見積もりがしやすい | 変化に応じて費用と期間を調整する | ||

ウォーターフォール開発は、最初に要件や仕様をすべて詳細に決定し、工程が明確に分かれているため、費用・期間などのコストを見積もりやすいのが特徴です。

しかし、柔軟性が低く、開発途中での仕様変更や追加要望があると、費用の増大やスケジュール遅延につながることがあります。

一方、アジャイル開発は変更や改善を前提とした進め方であるため、柔軟性が高く、機能単位でリリースされるという特徴があります。

その反面、開発の途中でも頻繁なやり取りが必要で、全体像が変化するため、コストや期間の見積もりが難しく、最終的な完成までに時間がかかる傾向があります。

現代の開発現場では、柔軟性やスピードを重視したアジャイル開発が主流になっています。

しかし、状況によってはウォーターフォール開発の方が適している場合もあります。

ここでは、ウォーターフォール開発のメリットとデメリットをご紹介します。

システム開発では、プロジェクト全体をいくつかの工程に分けて、順番に進めていくのが基本です。

ウォーターホール開発では、この工程を上から流れるように進行していきます。ここでは、その開発工程を具体的に見ていきます。

システムに導入すべき機能の明確化を行う

ユーザーが見える部分を具体化する

プログラム実装に必要な処理を詳細に設計する

設計書に基づいて、実際にプログラムを作成する

システムが正しく動作し、想定外の動きやバグがないかの検証

完成したシステムを本番環境に導入し、安定した稼働を目指す

これらの作業内容は、「ウォーターフォール開発」と「アジャイル開発」ともに共通する基本的な作業であり、開発に必要な作業の種類自体には大きな違いはありません。

ウォーターフォールでは、この工程を上から順番に一括で進めていくため、途中での変更や後戻りが難しくなります。

一方、アジャイルでは、機能単位で工程を実施するため、開発中でも柔軟に調整や変更が可能です。

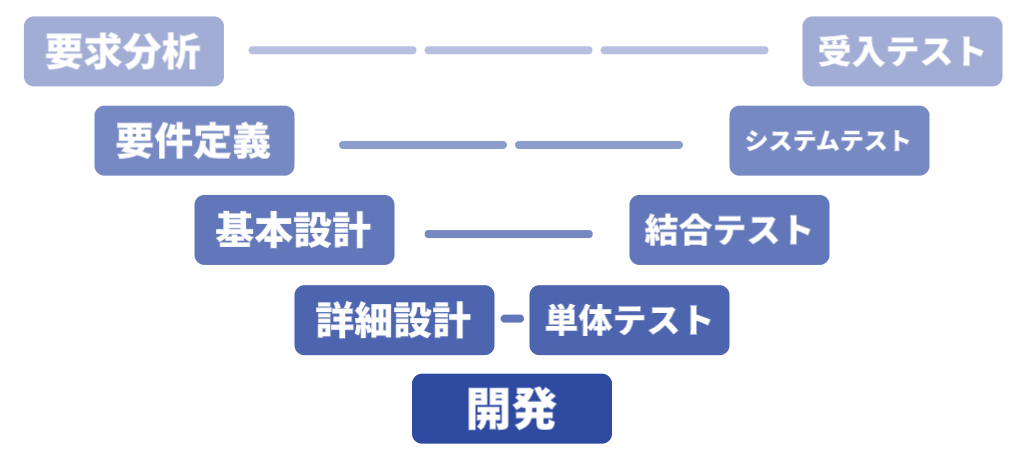

「V字モデル」とは、ウォーターフォール開発の現場で品質管理を強化するために取り入れられた考え方です。

従来のウォーターフォール開発では、テストが最後に行われるため、設計段階でのミスが完成間近まで発見されないという問題が多く見られました。

このような課題を解決するために、各設計工程に対応するテスト工程をあらかじめ紐づけて管理するV字モデルの考え方が生まれました。

上の図は、V字モデルの設計と工程がどう結びつくかを簡単に表した図です。

「設計の各工程に対応するテストを行う」という考え方で、開発を進めていきました。

その結果、品質の向上や、早期のミス発見を行えるようになりました。

設計とテストをセットで進めると聞くと、「それってアジャイル開発のことでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、V字モデルとアジャイル開発では、進め方に大きな違いがあります。

アジャイル開発は、”機能単位”でそれぞれに要件定義・設計・開発・テストといった工程を行うスタイルです。

一方、V字モデルは、システム開発を”順番にまとめて”行いながら、各設計工程と対応するテスト工程をつなぎ合わせて進行していきます。

V字モデルは一括で進行していくため、従来のウォーターフォール開発と同様に、途中で手戻りが発生すると大きな影響が出やすく、各工程に対するテスト設計の負担も大きくなるという特徴があります。

ウォーターフォール開発には、計画性や文書の完成度が高いといった強みがありますが、すべてのプロジェクトに適しているわけではありません。

ここでは、この開発方法に向いているプロジェクト、不向きなプロジェクトをご紹介します。

ウォーターフォール開発は、工程を上から順番に一括で進めていく開発手法です。

この手法は、スケジュールやコストの見通しが立てやすく、文書の完成度が高いことが大きな特徴です。

しかし、短い納期や小規模の開発には時間がかかりすぎてしまうことや、柔軟性が低いというデメリットも存在します。

官公庁や大規模プロジェクトのような、要件が明確で変更が少ないプロジェクトに最適です。

ウォーターフォール開発とアジャイル開発のどちらが優れているのではなく、プロジェクトの使う手法を選ぶころで、より効果的なシステム開発を行うことができます。